距离神舟二十一号发射的日子越来越近,酒泉卫星发射中心的发射场里,除了静静矗立的船箭组合体,还有两套“藏在幕后”的系统正在“全力运转”——它们不是火箭的一部分,却是航天员“太空之旅”最可靠的“地面保镖”。

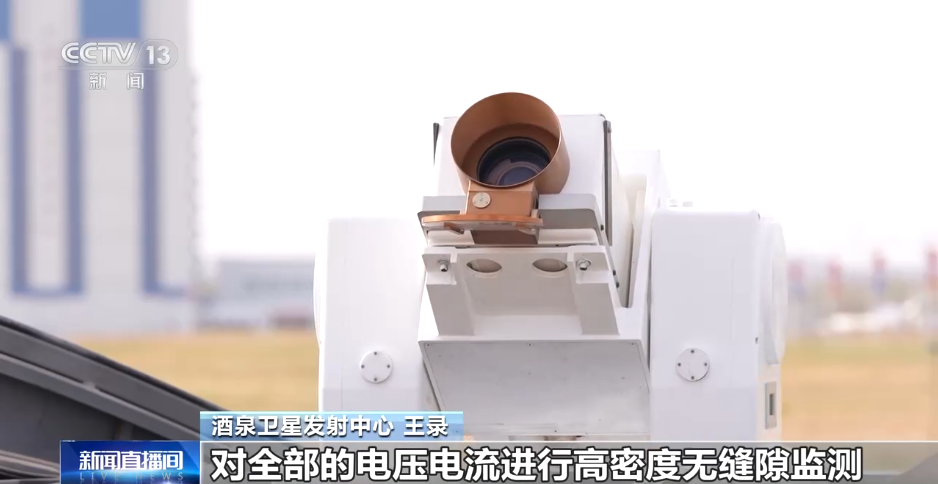

10月24日船箭组合体转运、10月27日全系统合练……这些关键节点能顺利推进,首先要归功于地面上那套“区域电网神经感知系统”。作为发射场的“电力大脑”,它像一根敏感的“神经”,能以毫秒级速度监测10余路交直流电力,连大风刮断线路、鸟害碰歪绝缘子这类“小概率事件”都能精准捕捉。“任务关键阶段,测发控设备、测控通信系统全要满负荷运行,电压掉哪怕0.1秒都可能出问题。”东风能源中心的王录说,这套系统已经“值班”三年,累计监测到数十次严重电压跌落,也让团队提前用“双回路电源+UPS+母线超级电容”的组合,把“电力风险”彻底挡在了发射场外。

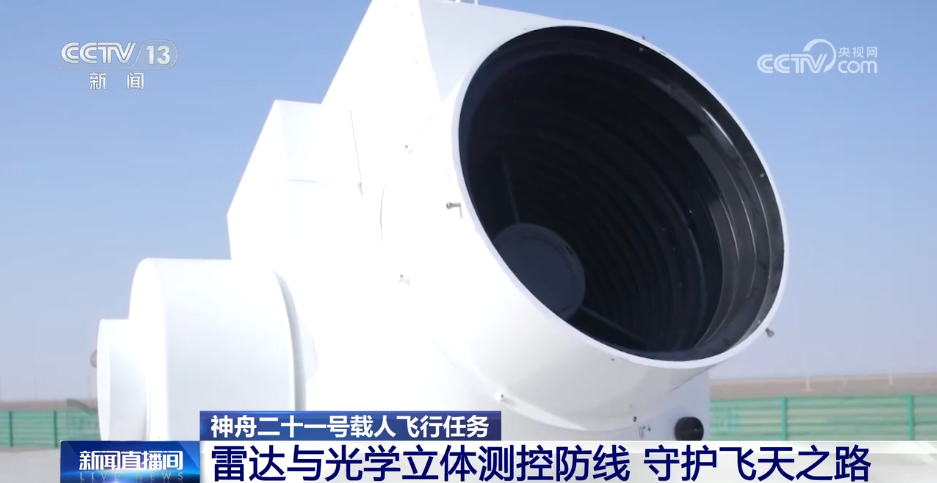

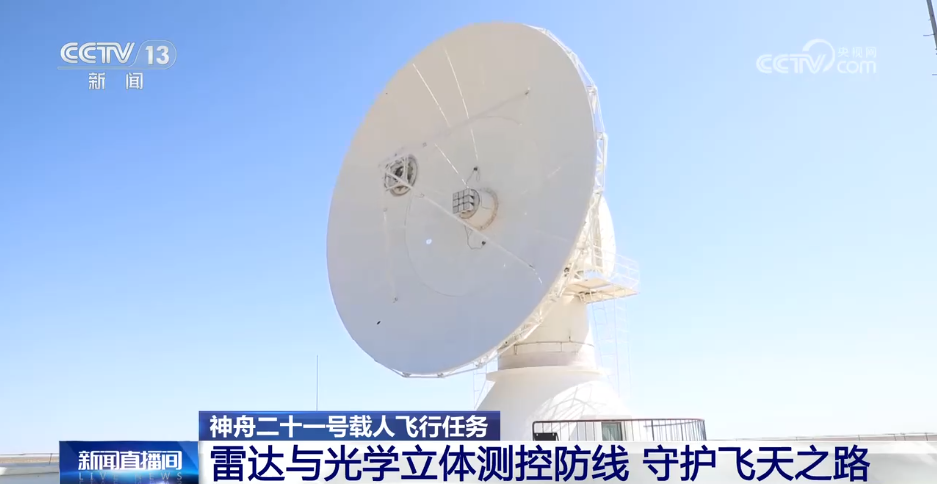

如果说电网是“能量守护”,那大树里测控区的“雷达+光学”立体系统就是“轨迹指南针”。这次任务中,固定式单脉冲雷达刚完成升级——运算能力提升30%、数据采样率翻了一倍,连跟踪火箭时的“抖动”都少了很多。“以前跟踪高速飞行的火箭,像‘追一辆开在高速上的车’,现在更像‘牵住一根风筝线’,稳得很。”酒泉卫星发射中心的郑国毅说,升级后的雷达要负责火箭上升段的实时定位,把数据传给指挥中心,相当于给飞船“画”了一条精准的“太空路线”。

而光学实况高速记录系统,则是这次任务的“视觉证人”。布在多个点位的它,能拍出火箭飞行的“高清电影”——从点火瞬间的火焰形状,到一级火箭分离的姿态,每一个细节都能“拍清楚、记下来”。“既要给中心传实时数据,还要为后续姿态分析留‘铁证’。”负责这套系统的李迎春说,这套“老伙计”已经参加过10多次任务,这次更要“把每一个帧都拍扎实”。

作为跑过航天口的老记者,我最明白“航天成功靠的是‘万无一失’”。从电网的“毫秒级响应”到雷达的“精准跟踪”,从光学系统的“高清成像”到每一个工程师的“熬夜调试”,这些“看不见的努力”,才是神舟飞船一次次顺利升空的底气。

再过几天,当火箭点火的火焰照亮戈壁滩时,我们会为航天员欢呼,也该记住这些“幕后英雄”——它们或许没有火箭那么耀眼,却用最严谨的方式,把“中国航天的安全感”,写进了每一个数据、每一次监测里。